孩儿枕”被尊为“镇国陶瓷器”,是曲阳定瓷的代表作。图为舞剧《孩儿枕·家和兴》剧照。 保定日报记者 罗大庆 摄

孩儿枕”被尊为“镇国陶瓷器”,是曲阳定瓷的代表作。图为舞剧《孩儿枕·家和兴》剧照。 保定日报记者 罗大庆 摄

7月14日,在西大街定窑博物馆里,来自北京的游客屈建亮,捧着一件憨态可掬的白胖瓷娃娃爱不释手。

“这是闻名遐迩的定瓷代表作孩儿枕。”负责人李强介绍道,“您手里这件就是照着老祖宗传下来的样式精心复制的。”

“孩儿枕”被尊为“镇国陶瓷器”,是曲阳定瓷的代表作。图为舞剧《孩儿枕·家和兴》剧照。罗大庆摄。

“孩儿枕”被尊为“镇国陶瓷器”,是曲阳定瓷的代表作。图为舞剧《孩儿枕·家和兴》剧照。罗大庆摄。

在保定,像定瓷孩儿枕这样珍贵的文化瑰宝还有很多。这些文化瑰宝不断传承背后,离不开每一位博物馆人的默默坚持与付出。

从直隶工艺到当代创新,在建设现代化品质生活之城过程中,保定博物馆集群构建起“匠心传承——精神传递——历史记忆”的立体链条,让家乡文脉在古今对话中生生不息。

7月11日上午,走进陈文增定瓷艺术馆,孩子们正兴致勃勃地体验拉坯课程。泥坯在指尖变幻,传承的种子悄然播撒。

学生正参观陈文增定瓷艺术馆。陈文增定瓷艺术馆供图

学生正参观陈文增定瓷艺术馆。陈文增定瓷艺术馆供图

在曲阳县灵山镇,13座古代定窑遗址的瓷片堆静静诉说着往昔“大窑三千六,小窑如牛毛”的盛况。作为宋代五大名窑之一,定窑以其“白如玉、薄如纸、声如磬”的精细白瓷闻名于世,然而这项精湛技艺却曾历经近千年的技艺断代。 直到以陈文增、蔺占献、和焕为代表的“定瓷三杰”出现。他们带领定窑人数十年如一日研究遗址瓷片、各年代器型、反复试验配方,终于在2008年成功恢复失传数百年的定窑烧制技艺,使其重获新生,被列入国家级非物质文化遗产名录。 如今,这座由陈文增创办的艺术馆,汇集2000余件定瓷珍品、遗址标本及研究文献,成为系统展示定瓷文化的重要平台。 馆长杨丽静感慨:“定瓷不仅是工艺品,更是承载民族记忆的文化符号。从北宋匠人独创的‘覆烧’工艺,到被誉为传世经典的‘孩儿枕’,古今匠人智慧令人叹服。” “当代传承人正以创新延续古老技艺的生命力。设计师将刻花工艺融入灯具、首饰等文创产品。定瓷已从艺术瓷拓展至日用瓷领域,环保餐具、茶具、团扇等产品正通过短视频等新型传播方式走进寻常百姓家。”和焕说,如今定瓷职业培训学校、非遗工坊等新空间遍地开花,万千匠人用心续燃千年窑火,以更生动的姿态照亮未来。 从沧桑的遗址瓷堆到明亮的艺术展厅,从古老的师徒相授到现代化数字传播,定瓷技艺的千年传承之路,恰是中华文明绵延不绝的历史注脚。 正是这些浸润着乡土记忆的瑰宝和默默耕耘的传承人,共同绘就了我市非物质文化遗产枝繁叶茂、薪火相传的动人画卷。

定瓷烧制技艺从业者正在专注雕刻花纹。 李萌 摄

截至目前,我市列入非物质文化遗产名录的项目中,国家级18项、省级99项、市级498项、县级1181项;非物质文化遗产项目代表性传承人中,国家级17人、省级106人、市级459人、县级953人。

红色基因在“百馆之城”同样焕发着永恒生命力,如同蒲公英种子乘时代春风飘扬四方,在每一方沃土落地生根。一颗颗承载着革命记忆的种子在参观者心中播撒下信仰的火种。

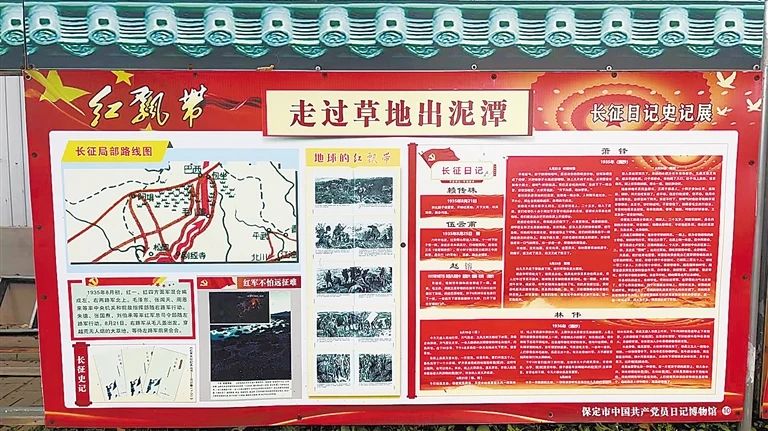

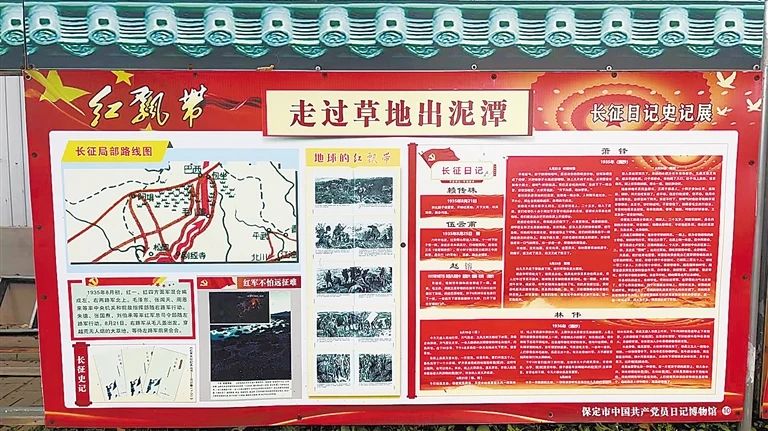

中国共产党员日记博物馆长征日记史记展。 李萌 摄

“早晨起来,肚子饿得咕咕叫,原来准备的青稞麦炒粉,被雨淋得变成了疙瘩,只好烧些开水泡成面糊糊充饥。从军团首长到每个战士,都吃一样的饭汤。我们正在吃的时候,忽然下了一阵雪,落在汤碗里,大家笑着说:‘天下白糖,增加营养。’” 7月8日,在中国共产党员日记博物馆静谧的展馆中,一本写于1935年8月22日的日记静静陈列。泛黄的纸页上,萧锋同志的字迹依然清晰可辨,朴实语言记录着红军战士在艰苦环境中的革命乐观主义精神。 作为全国唯一以收藏展示共产党员日记为核心的红色主题博物馆,中国共产党员日记博物馆珍藏着跨越百年的精神财富。从革命先驱谢觉哉、林伯渠,到战斗英雄秦基伟、萧锋,再到时代楷模雷锋,以“百年百名党员百篇日记”为主线,博物馆构筑起一部立体鲜活的党史教科书。 “这些日记的作者来自五湖四海,岗位各不相同,但都真实记录着作为一名共产党员的使命担当和生活点滴。”馆长康殿英介绍时,眼中闪烁着敬意。 在日记藏品展区,工作人员刘耀泽轻轻指着一排排保存完好的日记手迹本说道:“这里有将军的作战记录,也有普通战士的家书;有领导干部的工作笔记,也有基层党员的所思所感。每一本都是时代的缩影,每一页都承载着历史的重量。”他特别提到,2017年,中宣部将青海省班玛县红军沟列为全国爱国主义教育示范基地,正是因为在关向应、陈伯钧等五位同志的日记中,发现关于当地战斗的珍贵记载,填补了历史空白。 漫步五个主题展区,参观者可以近距离观摩守岛英雄王继才三十多年如一日的执勤日记,“人民楷模”李保国扎根太行山的工作手记等珍贵文物。这座荣获国家二级博物馆、全国先进社会组织等多项荣誉的红色殿堂,正以其独特的精神力量吸引着越来越多的参观者。 “一所博物馆就是一所大学校。”康殿英多次引用这句话,“我们要让来到这里的孩子真正懂得什么是爱国,理解共产党员为什么要坚持写日记。希望将这座博物馆建设成为中国共产党人的精神家园、全国人民的日记银行和日记文化交流中心,把红色基因传承好。”

无论是匠人匠心的执着坚守,还是历久弥新的红色精神,抑或是传承千年的非遗技艺,无一不精彩着我们的生活,丰盈着我们的体验,更滋养着每个人的心灵成长。 “一个个传奇非遗故事和一代代传承人身上那种坚韧不拔的决心,让我们慢慢地有了越来越重的责任感和使命感。”7月10日,保定市东风公园西门附近的保定市南北非遗博物馆内,浓厚的文化氛围扑面而来。谈及文化传承,馆长朱玉玲这样说。

保定市南北非遗博物馆馆长朱玉玲正向参观者讲解南京云锦背后的故事。 李萌 摄

馆内,南京云锦、金陵古琴、秦淮花灯与安国中药、定瓷、古城制香等南北非遗工艺品相映成趣,传统与潮流在此碰撞。

馆舍墙上悬挂的多张古琴,由南北两代非遗传承人合作而成。 “这些琴先由保定斫琴师王东制作,再带到南京,经国家级非遗金陵琴派传承人桂世民大师完成调音。”朱玉玲说,素未谋面的两代非遗传承人跨越地域,因古琴技艺结缘,宫商角徵羽间,传承故事悄然绽放。 老家南京的朱玉玲认为,这些古琴是南北文化对话的见证:“1991年,我与先生水建良(保定人)在南京相识。2019年,我们一起回保定,希望建成一所讲述南北非遗故事的地方。” 服饰展厅里,“万寿中华”“织金孔雀羽方龙补”等云锦作品流淌着霞光,令人叹为观止。 “需经纹样设计、挑花结本、织造等复杂工序,由拽花工与织手协作完成。”朱玉玲介绍,南京云锦织造技艺是一项人类非遗,核心在于织锦人要手工制造,机器不可替代。一位游客在珍贵的云锦织造技艺展示前驻足流连,不禁赞叹:“每一寸金丝都是手工织就,这才是真正的奢侈品。” 秦淮荷花灯、云锦贴画、传统制香……该馆常年开设30余项南北非遗体验课,一丝一缕、一分一秒,让游客静静感受多元文化魅力。开馆以来,已举办社教活动近百场,惠及超1万人次。 朱玉玲特别提到秦淮灯彩:“它承载南京人的美好愿望,希望将这份载满憧憬与向往的非遗技艺带到保定,同时将保定的定瓷烧制技艺、制香技艺等推介到南京,让更多人了解两地丰富多彩的非遗文化。” 灯光下,一辆麒麟藤编推车背后藏着朱玉玲的忧虑。这件作品是一位年过古稀的老人骑自行车亲自送来的,工艺繁琐却面临失传。 指尖轻抚过葡萄藤与荆条编织的纹路,老人坚守传统工艺的执着精神令朱玉玲深受感动:“看着这样濒临失传的珍贵手艺,深感责任重大,期待后来者将这门技艺传承下去。” 目前,该馆正筹备《红楼梦》非遗系列展及状元文化、古代木雕等展览。馆外,瓦径蜿蜒曲折,秦淮灯影摇曳,安国药香袅袅。这里的故事,正如非遗本身,跨越时空,代代长存。 定瓷艺术馆演绎传统工艺的当代转化,党员日记博物馆守护红色基因的精神丰碑,南北非遗博物馆展现地域文明的交融互鉴……在保定这座“百馆之城”的文化星河中,这三座博物馆只是众多星辰中的几颗,却也是闪耀着传承之光的岁月切片,将一段段保定故事娓娓道来。

孩儿枕”被尊为“镇国陶瓷器”,是曲阳定瓷的代表作。图为舞剧《孩儿枕·家和兴》剧照。 保定日报记者 罗大庆 摄

孩儿枕”被尊为“镇国陶瓷器”,是曲阳定瓷的代表作。图为舞剧《孩儿枕·家和兴》剧照。 保定日报记者 罗大庆 摄 “孩儿枕”被尊为“镇国陶瓷器”,是曲阳定瓷的代表作。图为舞剧《孩儿枕·家和兴》剧照。罗大庆摄。

“孩儿枕”被尊为“镇国陶瓷器”,是曲阳定瓷的代表作。图为舞剧《孩儿枕·家和兴》剧照。罗大庆摄。  学生正参观陈文增定瓷艺术馆。陈文增定瓷艺术馆供图

学生正参观陈文增定瓷艺术馆。陈文增定瓷艺术馆供图

冀公网安备 13060102000046号

冀公网安备 13060102000046号